本コラムは、転換期を迎える現代のビジネスパーソンを対象に、「考える」をテーマにしたトピックを月ごとに提供しています。

今回のシリーズでは、プロジェクトマネジメントの手法を用いて業務実行の管理に焦点を当て、前回はステークホルダーマネジメントについて、特に実行段階における手法を紹介しました。

前回の記事はこちら

今回は引き続きリスクマネジメントについて、特に実行プロセスについて具体的にご紹介していきます。

リスク管理の実行プロセス

ソフトウェア開発のプロジェクトを例に考えてみましょう。前回のコラムの通り、リスクのマネジメントではリスクを特定、分析、評価した上でどのような対応を行うかを決定します。

まず、以下のようなリスクが洗い出されたとします。

計画の遅れのリスク

新機能の追加要求:プロジェクトの進行中に顧客から新しい機能の追加を要求され、その対応によりスケジュールが遅れる。

外部依存の遅延:サードパーティーのベンダーやサプライヤーからの部品プログラムやサービスの納品が遅れることで、プロジェクトの進行が遅れる。

規制や法律の変更:対象市場のデータ保護法やセキュリティ規制が変更され、ソフトウェアに大幅な修正が必要になる。

品質低下のリスク

テスト不足:スケジュールの遅れを取り戻すためにテストフェーズが短縮され、不具合が見逃される。

ドキュメントの不備:プロジェクトの進行に伴い、ドキュメントの作成や更新が追いつかず、後で問題が発生する可能性がある。

納期厳守への過度な圧力:プロジェクトの進捗を早めるために過度な圧力がかかり、チームが妥協して品質を犠牲にする。

コスト超過のリスク

変更要求の問題:プロジェクト進行中に顧客やステークホルダーからの追加要求が頻発し、追加の作業とリソースが必要になる。

初期見積もりの不正確さ:プロジェクト開始時のコスト見積もりが不正確で、実際の費用が大幅に増加する。

リソースの浪費:無駄な会議や非効率なプロセスによる時間とリソースの浪費が積み重なり、コストが膨らむ。

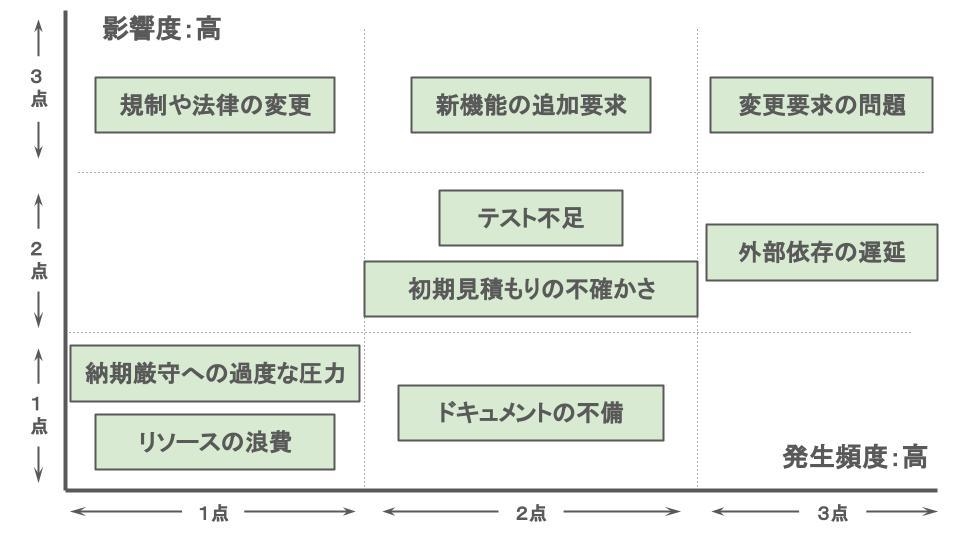

洗い出されたリスクの分析に発生確率・影響度マトリクスを用いてみましょう。なお、プロジェクトにより実際の影響度や頻度は変わります。

影響度や発生頻度をそれぞれ「高」「中」「低」に分け、それぞれに点数を割り振って乗ずることによってリスクを数値化し、優先順位をつけられるようになります。

例えば今回の例だと「変更要求の問題」は3点×3点で9点で最も高く、優先的に対応する必要があります。「規制や法律の変更」は影響度は高いものの発生頻度は低く3点となり、4点の「テスト不足」や「初期見積もりの不確かさ」を優先的に対応する方針となります。

リスク対応の予算にもよりますが、点数の低いものは「リスク自体は存在するものの許容範囲内のリスク」として管理していきます。

リスクへの対応

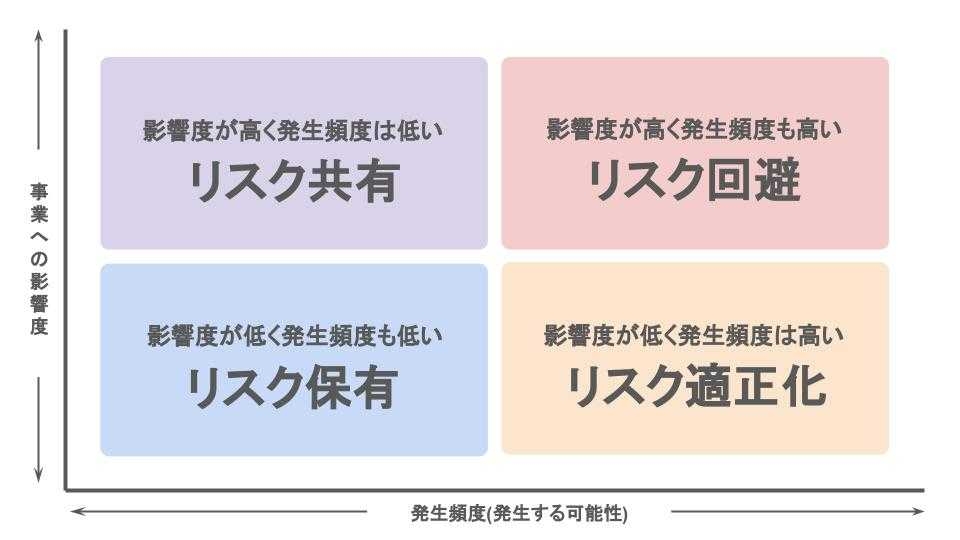

分析をもとにどのような対応を行うかを検討し、合意形成を経てリスクマネジメント計画が行われ、実行段階へと進みます。リスクの対応は大きく分けて「回避(リスクを発生させない)」「適正化(リスクの影響を小さくする)」「共有(リスクの影響を他に移す)」「保有(リスクを把握しながらも具体的な対策は取らない)」の4パターンでした。

冒頭の例に基づき、それぞれの具体例を考えてみましょう。

リスクへの対応方法: 回避

事例:変更要求の問題

対応策: ユーザーとの十分なコミュニケーションを確保し、初期の要件定義フェーズで要件を十分に明確化し、変更管理プロセスを厳密に適用する。また、アジャイル開発手法を採用して、変更に柔軟に対応する。

リスクへの対応方法:適正化

事例::外部依存の遅延

対応策: 外部依存のリスクを軽減するために、開発チームは並行して進行可能なタスクを特定し進捗を最大限に進めておく。また、遅延が発生した場合の代替プランを準備し、プロジェクトのスケジュールに影響を最小限に抑える。

リスクへの対応方法: 共有

事例:規制や法律の変更

対応策: 規制変更に迅速に対応できるよう、法務コンサルタントや規制対応専門のサービスと契約し、必要な修正を確実かつ迅速に行う体制を整える。

リスクへの対応方法: 保有

事例:納期厳守への過度な圧力

対応策:プロジェクトチームが感じる圧力による影響をモニタリングし、チーム内でのコミュニケーションを強化する。

リスクに対応した後もその効果を監視し、リスクの状況を定期的に評価します。評価に基づいた対策の策定、実行、確認、対策の調整と改善という一連のPDCAプロセスが繰り返されます。

リスクの理解と効果的な対応

リスクを100%管理することは不可能なため、どんなプロジェクトでも一部のリスクを保有しながら進行しています。

リスク管理では、どの程度のリスクを保有しているのかを理解することが重要であり、リスクの発生を防止したり影響を最小限に抑える「リスクコントロール」と発生したリスクによる影響を最小限に抑える財務面における対策である「リスクファイナンス」をいかに組み合わせるかも重要です。

今シーズンの最終回である次回はプロジェクトに含まれるすべての要素を調整する「プロジェクト統合マネジメント」について、これまでのコラムを振り返りながらご紹介します。

ピンバック:【コラム4-12】すべての中核となるプロジェクト統合マネジメント – シンキングパートナーズ合同会社